인프런 커뮤니티 질문&답변

UART to TTL Converter schematic 설계하기 - datasheet 리딩 강의 질문

해결된 질문

작성

·

79

0

안녕하세요 삼코치 님, 강의 관련해서 질문이 생겨서 질문 남깁니다.

강의 자료, Power Supply, Bulk cap 선정 방법 자료에서 3. Bulk Capacitor와 Power Supply의 상호보완 ① PSU 출력단 + Bulk Cap 설명에서 궁금한 점이 생겼습니다.

대용량 전해 캐패시터는 저주파 리플을, 상대적으로 작은 용량의 MLCC 캐패시터는 고주파 리플을 담당한다고 말씀주셨습니다.

그에 관련해서 두 가지로 생각을 했습니다.

1. 두 캐패시터 모두 병렬로 연결되어 있기 때문에 하나의 등가 캐패시턴스로 보여 MLCC의 캐패시터 용량이 보이지 않을 것입니다.

그래서 저주파 보다는 고주파 리플만 잡을 것으로 보입니다.

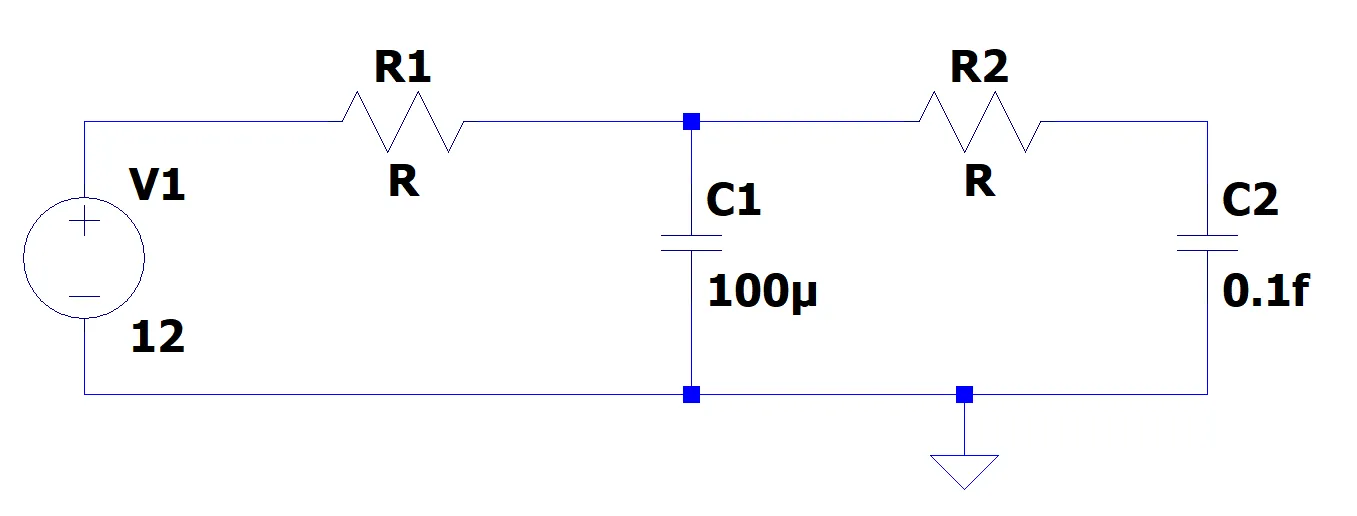

2. 이번에는

위와 같은 등가 회로로 생각해보는 것입니다. (해석에 맞춰서 등가 회로를 구성했습니다.) 각각의 저항은 PCB 배선 라인에서 보여지는 기생 저항으로 각 노드별로 RC Network가 형성되어 있습니다.

따라서 첫 번째 노드는 두 번째 노드에 비해 상대적으로 더 낮은 Frequency에서 cut-off 하기 때문에 저주파 리플 담당이라고 하는 것이고, 두 번째 노드는 더 높은 Frequency에서 cutt-off 하기 때문에 고주파 리플 담당이라고 보는 것 같습니다. 결론적으로 Midbandwidth를 같게 되는 회로 구성이라고 해석됩니다. (2. 서로 다른 구간의 캐패시터 배치 내용과 동일합니다)

그래서 결론적으로는 2번 째 해석으로 가져가면 되는 건지, 2 번째 해석이 맞다면

해당 강의 자료 1. PSU 출력단 + Bulk Cap과 2. 서로 다른 구간의 캐패시터 배치는 어떤 내용의 차이가 있는지 궁금합니다. (강의 동영상 11분 58초 부터 참고해주시면 될 것 같습니다.)

긴 질문 읽어주셔서 감사합니다.

답변 1

0

안녕하세요, 답변 남겨드립니다.

첫 번째 해석처럼 두 개의 캐패시터를 병렬로만 보고 하나의 ‘등가 용량’으로 치환해 버리면, 용량 값만 클 뿐 주파수 응답 특성이 모두 뭉뚱그려진다는 한계가 있습니다. 실제로는 전해 캐패시터와 MLCC는 내부 구조가 다르고, PCB 위에서의 배선 길이·레이아웃·패키지 기생 성분(ESR, ESL)도 모두 다르기 때문에, 단순 병렬 용량이 아니라 주파수별로 분리된 RC 네트워크로 이해해야만 각 소자가 담당하는 리플 억제 대역을 구분할 수 있습니다.

두 번째 그림에서 보신 대로, 전해 캐패시터는 상대적으로 ESL이 크고 ESR도 높아 고주파 쪽에서 임피던스가 급격히 상승하지만, 물리적 용량이 거대하기에 수백Hz 이하의 저주파 리플을 효과적으로 평탄화합니다. 반면 MLCC는 ESL·ESR이 매우 작아서 수십MHz 이상의 고주파 리플을 억제하는 데 유리하나, 물리 용량이 작아 낮은 주파수에서는 역할이 제한적입니다. 그래서 PCB 상에서 전해 캐패시터는 파워 서플라이의 출력단 조금 더 떨어진 위치에, MLCC는 IC 주변 핀에 최대한 근접하게 배치하여 서로 다른 고·저주파 대역을 메워 주는 것이죠.

강의 자료 중 “1. PSU 출력단 + Bulk Cap” 파트는 전원 레귤레이터 출구에서 bulk cap을 사용해 전체적인 전압 레벨을 낮은 대역 리플까지 잡아 주는 구조와, 그때 캐패시터가 가져야 할 임피던스 특성(용량 대비 ESR/ESL)을 설명합니다. 반면 “2. 서로 다른 구간의 캐패시터 배치” 파트는 bulk cap 하나만으로는 보드 위 기생 인덕턴스 때문에 고주파 리플 제어가 불가능하므로, MLCC와 같은 작은 부품을 출력단보다 더 부하에 가까운 지점에 추가로 두어 각각의 컷오프 주파수를 분할하고, 결과적으로 보드 전체 주파수 대역에서 매끄러운 임피던스 특성을 달성하는 방법을 다룹니다.

정리하면, 첫 번째 내용은 bulk cap 자체의 역할과 특성, 레귤레이터와의 상호작용에 초점을 맞춘 설명이고, 두 번째는 그 bulk cap 위에 고주파 억제를 담당할 MLCC를 어떤 위치·방법으로 병렬 배치해야 하는지를 구체적으로 다룬다고 이해하시면 됩니다.

감사합니다, 답변 주신 내용 충분히 이해했습니다.