인프런 커뮤니티 질문&답변

5-3 프로젝트 진행 Process관련 문의드립니다.

해결된 질문

작성

·

54

0

안녕하세요, 강사님.

푸디 익스프레스 결제 전환율 개선 프로젝트 강의(6강) 잘 들었습니다.

기존에는 강사님의 별도 채널에서 추천해주신 "데이터 문해력" 책을 바탕으로

나름대로 실무 프레임워크를 구성해 사용해 왔습니다.

이번 강의를 기반으로 개선하고자 방향을 정리 중에

질문이 있어 문의 드립니다.

❓ 아래 흐름이 강의에서 말씀하신 구조와 일치하는 것인지 궁금합니다.

1. 문제 정의 (or 지시 받기)

2. 지표 정의

3. 현상 파악 (퍼널에 이탈 구간 등) -> 집중할 구간 도출

4. 해당 구간에 대한 다양한 가설 발산

-> 각 가설에 대한 심층분석을 진행 -> 결론도출

(심층분석 = 어떤현상이 발생?, 왜 발생?, 유저는 어떻게 행동?, 유저행동 시뮬레이션 등)

5. 결론(원인)을 해결하기 위한 Action 고민 -> A, B 실험으로 가설검증 진행

❓추가 질문

Q: 상관계수, 산포도 등은 언제 사용하는 것이 적절한지,

혹은 사용을 지양해야 하는 상황이 있는지 궁금합니다.

제 생각에는,

가설별 지표를 정의한 이후 OR 결론을 도출한 이후

초기 문제 정의시 설정한 지표 (혹인 지시받은 지표)와의 관련성을 확인해

실험 우선순위를 판단하는 기준으로 참고할 수 있을 것 같은데요

혹시 강사님이 생각하시는 적절한 사용 시점이나 맥락이 따로 있을까요?

답변 1

0

종삼님 안녕하세요!

❓ 아래 흐름이 강의에서 말씀하신 구조와 일치하는 것인지 궁금합니다.

1. 문제 정의 (or 지시 받기)

2. 지표 정의

3. 현상 파악 (퍼널에 이탈 구간 등) -> 집중할 구간 도출

4. 해당 구간에 대한 다양한 가설 발산

-> 각 가설에 대한 심층분석을 진행 -> 결론도출

(심층분석 = 어떤현상이 발생?, 왜 발생?, 유저는 어떻게 행동?, 유저행동 시뮬레이션 등)

5. 결론(원인)을 해결하기 위한 Action 고민 -> A, B 실험으로 가설검증 진행

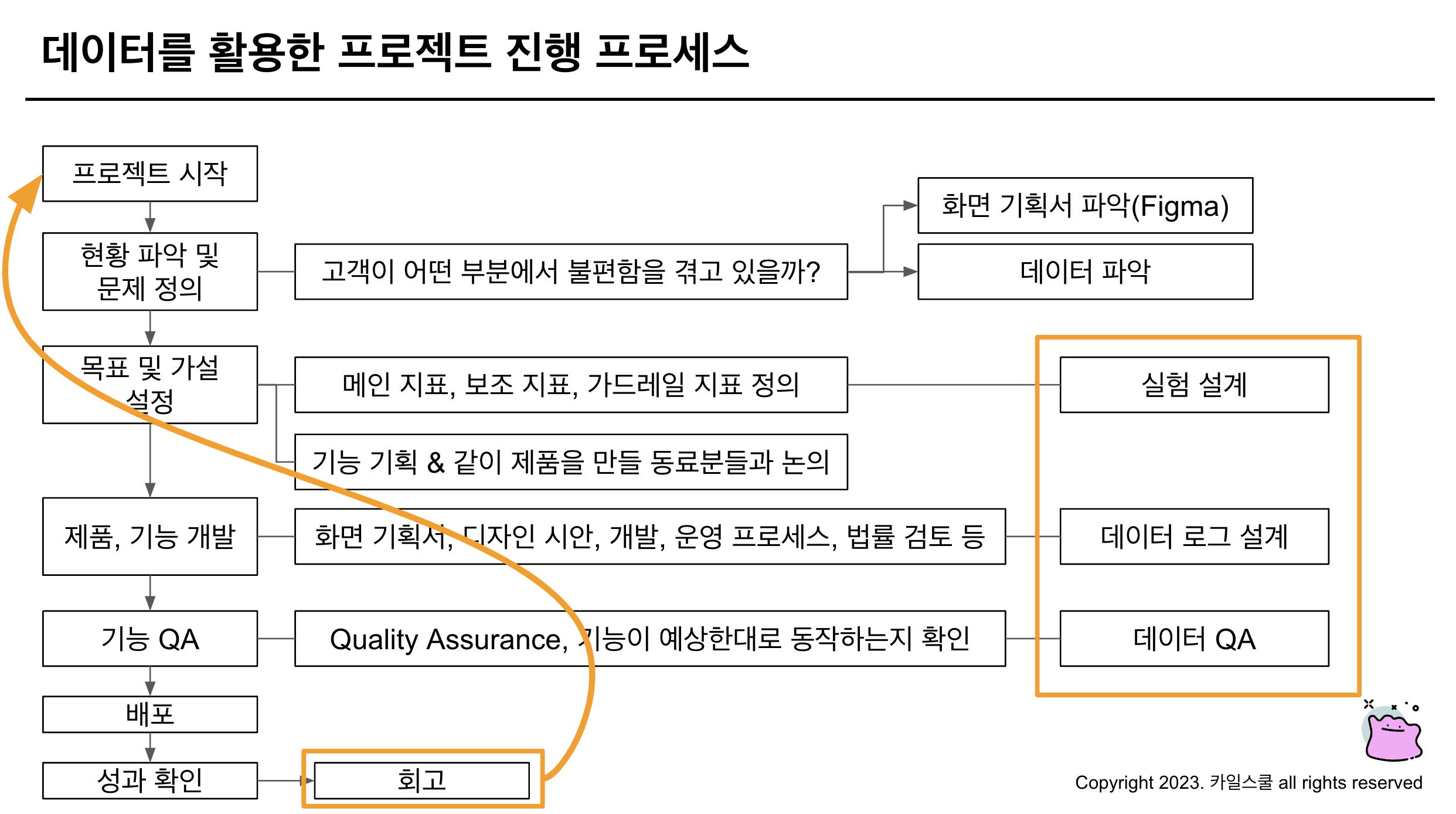

흐름은 유사하고, 저는 3-4를 나누지 않고 데이터를 보곤 합니다. 때로는 1번 문제 정의를 하면서 하기도 하구요. 집중할 구간 도출하는 과정에도 가설이 필요할 수 있거든요. 강의에서 공유드린 프로세스에서 현황 파악 및 문제 정의에서 가설과 어떤 것을 해야할지에 대한 데이터를 바라보는 관점이 있다고 생각하시면 될 것 같아요.

엄밀히 보자면 문제 정의를 잘 진행하면, 지표 정의나 데이터를 많이 봤을거라서 1~4번이 하나로 합쳐질 수도 있다 정도로 생각하시면 될 것 같아요. 순서를 꼭 엄격하게 지켜야 되는 것은 아니니 이런 관점으로 생각하자!라고 기억해주시면 될 것 같아요.

Q: 상관계수, 산포도 등은 언제 사용하는 것이 적절한지,

혹은 사용을 지양해야 하는 상황이 있는지 궁금합니다.

제 생각에는,

가설별 지표를 정의한 이후 OR 결론을 도출한 이후

초기 문제 정의시 설정한 지표 (혹인 지시받은 지표)와의 관련성을 확인해

실험 우선순위를 판단하는 기준으로 참고할 수 있을 것 같은데요

혹시 강사님이 생각하시는 적절한 사용 시점이나 맥락이 따로 있을까요?

저는 현황을 파악하는 과정에서 2개의 변수 관계를 봐야할 때 상관계수를 보고, 기본적으로 데이터의 분포는 항상 봅니다. 데이터를 본다고 하면 항상 분포를 보면서 어떤 형태인지 보고, 추가적인 아이디어를 떠올리네요. 그렇지만 결과를 해석할 때도 상관계수나 분포를 볼 수도 있습니다. 상황에 따라 여러가지 적용할 수 있는 것이 데이터 분석의 묘미(지만 어려움도 생기는 포인트)라 생각해요.

내 주장을 더 강화시킬 때 말씀하시는 것들을 사용한다라고 생각해주시면 될 것 같네요

감사합니다!

순서에만 매몰되어 있어

실무에서 혼란스러웠는데

다시 올바른 방향을 잡을 수 있었습니다.